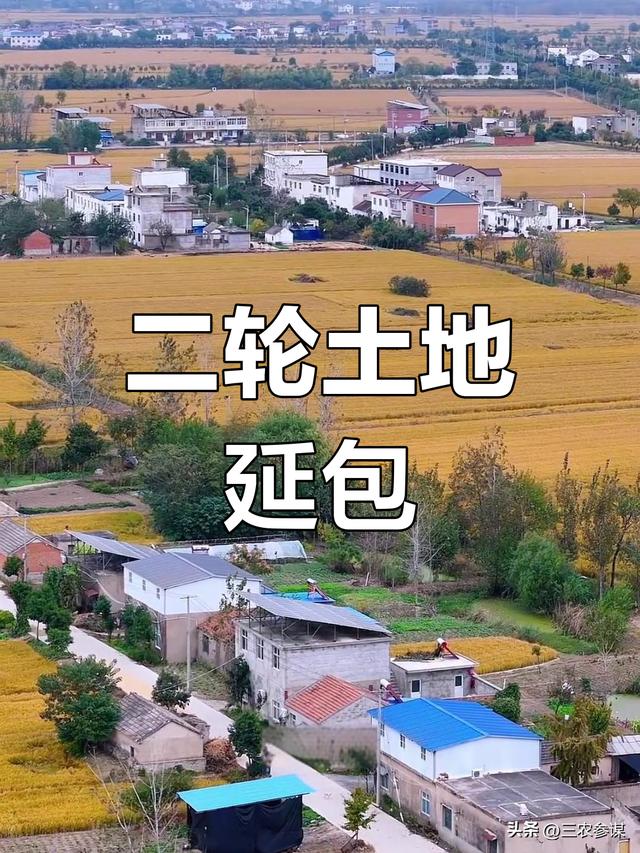

目前不少农村地区正陆续开展二轮土地延包工作。二轮土地承包已是30年,即将开启的土地延包的又是30年同花顺配资,总共的这60年里很多家庭人口的变动可谓“沧海桑田”。如今新一轮土地承包过渡期,也是土地将要变动和可以变动的窗口期,咱们家庭的土地将要面临如何变动呢?

1.“生不增地、死不减地”的大稳定

按照国家“总体顺延、保持稳定(绝大多数农户的原有承包地将直接顺延30年,不得将承包地打乱重分)”的土地延包政策,新一轮土地延包,绝大多数农户的承包地将“原封不动”地得到直接顺延,期限还是30年。

这个“绝大多数”农户指的是谁呢?就是原有的家庭承包户,不管户内人员如何变动(是增了多少人还是减了多少人),户主变没变,只要户头还有人,这就属于“绝大多数”的范畴,原来二轮所承包的土地将“面积不变、位置不变”地顺延下来,这也就是国家的“增人不增地、减人不减地”的土地承包原则。

有很多人看到这里会觉得“生不增地、死不减地”政策似乎有失公平,不过据有关调查,从长期来看,大多数农村家庭增人与减人处于稳定的平衡,土地的长期稳定不变更利于家庭内土地的长期经营规划。

2.逝者有地,活人没地?

国家长期稳定不变的土地政策,农户家庭内土地几十年不会变动,让不少人觉得,家里逝去的老人还有地,新添的娃娃却分不到地。真的是这样吗?

我国的土地承包是以家庭为单位进行的,并不是具体到户内各成员。在承包期内,实行“增人不增地,减人不减地”政策,新出生人口和户口迁入人员的生活原则上由所在户的原有承包地负责保障。也就是说新出生人口和迁入人口是自动获得承包地的,只是他们分置获得的是家庭户内原有的土地,而户内逝去的人口,则随着个体的消亡而不再占有原有的承包地。

3.添丁进口同花顺配资,集体真的不给地吗?

根据《农村土地承包法》第二十八条规定:“承包期内,发包方不得调整承包地。“增人不增地、减人不减地”,家里添丁进口,真的不能额外分配到土地吗?

国家也早考虑到这一块,对此作有安排:因承包方家庭人口增加、缺地少地导致生活困难的,外出农户中少数没有参加二轮延包、现在返乡要求承包土地的,可以通过与村集体协商获得承包地。而新需求土地来源主要依靠:

①集体预留机动地;②新开垦土地;③收回土地。没有机动地的可通过土地流转等办法解决。因家庭人口增加、缺地少地导致生活困难的,集体还要帮助其提高就业技能,提供就业服务,做好社会保障工作。

因此这里对额外分地要求有严格的条件:①缺地、少地导致生活困难;②与村集体协商;③大多数(超三分之二以上)村民同意。另外,可以额外分地、调地的情形还包括:因自然灾害严重毁损承包地等特殊情形,可以在个别农户之间小规模调整土地。

4.土地延包进行时:村里正在重新签约,村民抓住政策窗口期

眼下很多农村正在开展二轮延包工作,对土地却有充分条件需求的,这个时段可谓赶上了好时机。 这个阶段政策上有一定灵活性,是解决人口变动,无地、少地问题的重要窗口期。

尤其是对于像外出返乡、出嫁女、离婚、丧偶妇女、进城落户农民等群体,国家明确保障他们的土地承包权益,避免“两头空”(在娘家和婆家都失去土地)或权益受损。进城落户的农民,不得以退出土地承包权作为落户条件,他们可以自主选择依法自愿有偿退出、转让承包权或保留土地权益。

比如,走在前列的安徽省,在二轮土地延包中,对迁入人口的土地承包权认定遵循\"大稳定、小调整\"原则,主要以户籍和集体经济组成员身份为基础,通过依法程序决定是否授予承包地,并侧重用多种方式保障其权益,而非简单重新分地。

具体而言,新迁入人口(如因婚姻、新生儿等)能否分地,首先看其是否被确认为本集体成员;通常情况下,由于坚持\"增人不增地、减人不减地\",新迁入人口不直接参与现有承包地的分配,而是通过优先从村集体依法预留的机动地、依法收回或农户自愿交回的土地中获得承包地;

若村集体无地可分,则通过\"地、利、岗、保\"相结合的方式(即流转租金补贴、提供就业岗位、纳入社会保障等)保障其基本权益。对于外嫁女等特殊群体,政策明确要求保护其承包权益,避免\"两头空\"或\"两头占\"。最终,迁入人口的承包资格和方案需经村民会议决策并公示。

因此,如果你家因为各种原因在二轮承包时地分得少,现在正是向村委会提出诉求的时候。政策明确规定,在延包过程中要统筹解决无地少地农民的土地问题。关键点,这时候要积极参加村民会议,表达自家需求。

土地是咱农民的命根子,国家对此非常重视。总的来说,土地延包过程中是解决问题的关键期,而延包完成后则强调保持稳定。两种情况下政策不同,大家要对号入座。

最后提醒大家:二轮土地延包后再延长30年,这意味着到2057年前,土地承包关系基本稳定。所以,更要珍惜现有的承包地,科学种植,提高土地产出效益,让有限的土地产生更大的价值。

思考资本提示:文章来自网络,不代表本站观点。

但这些选择的影响还不止于此:在即时演出之外,通常也会改变一些战斗的条件、奖励,左右一些更加长线的角色命运与故事走向,或者是令关卡内的一些环境生态发生变化。

同样大家也能看到,这些分支并不只是玩家选了就会按固定方向走,还要由骰子所代表的随机性来决定行动是否成功配资伐,进一步发展为不同的结果。而玩家同队角色的部分属性与专长,又会对这些概率造成影响——最终带来一个既有玩家参与度、同时又具备一定意外性的故事。

配资伐 腾讯救活的“二次元博德之门”,为自己争了口气

添利富 6月12日渝水转债下跌0.85%,转股溢价率27.19%